Pflege - Patientenrecht

& Gesundheitswesen

www.wernerschell.de

Forum (Beiträge ab 2021)

Archiviertes Forum

Patientenrecht

Sozialmedizin - Telemedizin

Publikationen

Links

Datenschutz

Impressum

Pro Pflege-Selbsthilfenetzwerk

>> Aktivitäten im Überblick! <<

und die Pflege von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern

|

|

Kindheit und Jugend

Emma Üffing, die spätere Ordensschwester Euthymia Üffing, wurde am 8.

April 1914 in Halverde, heute Kreis Steinfurt, als Kind von August Üffing

(1869-1932) und seiner Ehefrau Maria, geb. Schmitt (1878-1975) geboren. Die

Eltern arbeiteten als Landwirte auf ihrem eigenen Hof. Mit 18 Monaten erkrankte

Emma an Rachitis. Ihre Entwicklung verzögerte sich und die Folgen der Krankheit

begleiteten sie ihr ganzes Leben: körperlich blieb sie schwächlich, litt unter

Gehschwierigkeiten, ihr linkes Augenlid hing etwas herunter, sie erreichte eine

Körperlänge von 1,56 m.

Trotz ihrer Entwicklungsverzögerung arbeitete Sie auf dem Bauernhof und wenn

andere ihr eine Arbeit abnehmen wollten, antwortete sie: "Dat kann ick

wuoll!" (Das kann ich wohl). Zu Ihrer eisernen Willenskraft trat schon

früh eine außergewöhnliche Frömmigkeit. Mit 17 Jahren äußerte sie erstmals

den Wunsch Ordensschwester zu werden.

Zeit des Wartens

Der Weg ins Kloster verlief allerdings nicht ohne Hindernisse. Emma arbeite

zunächst als Hauswirtschaftslehrling im Sankt Anna-Krankenhaus in Hopsten. Die

schwere Lungenerkrankung des Vaters zwang Emma, ihre Zeit in Hopsten zu

unterbrechen, um ihren Vater zu pflegen. Nach dem Tode des Vaters kehrte sie

wieder in das Sankt Anna-Krankenhaus zurück. In diesem Krankenhaus arbeiteten

Clemensschwestern, und die Vorsteherin, Euthymia Linnenkemper, wurde Vorbild

für Emma. Am 26. Februar 1934 betete Emma am Sterbebett von Schwester Euthymia

und etwa 4 Wochen später verfaßte sie einen Brief an das Mutterhaus der

Clemensschwestern und bat um Aufnahme in das Kloster. Die Genossenschaft der

Barmherzigen Schwestern von der Allerseligsten Jungfrau und Schmerzhaften Mutter

Maria, so der offizielle Name der Clemensschwestern, war 1808 von Clemens August

von Droste zu Vischering gegründet worden, um Kranke in ihren Wohnungen zu

pflegen. 1934 umfaßte die Gemeinschaft 2638 Mitglieder. Emmas Wunsch, in die

Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wurde zunächst nicht entsprochen. Die

damalige Generaloberin lehnte das junge Mädchen wegen des kränklichen

Eindrucks ab. Emma gab jedoch nicht auf. Ein ärztliches Attest und gute

Zeugnisse führten doch noch zu einer Zusage.

Klösterliche Zeit

Am 23. Juli 1934 öffnete sich die Klosterpforte und Emma wurde aufgenommen.

Acht Wochen später erhielt Sie den von ihr gewünschten Namen: Euthymia. Obwohl

das Klosterleben kein "Zuckerschlecken" war: 5 Uhr Aufstehen, Gebet

und Meditation, 6 Uhr Besuch der Heiligen Messe, 6.45 Uhr Frühstück und danach

ununterbrochene Arbeitszeit, nur von einer kleinen Gebetszeit

unterbrochen, zeigen die Briefe an ihre Mutter eine tiefe Zufriedenheit, ja

Glückseligkeit.

Kurze Zeit nach ihrer Einkleidung nahm sie an der staatlichen Prüfung zur

Desinfektorin teil und begann anschließend die Ausbildung zur Krankenschwester.

Am 11. Oktober 1936 legte sie die Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und es

Gehorsams ab, 19 Tage später erfolgte ihre Versetzung in das Sankt Vinzenz-Krankenhaus nach Dinslaken. Hier arbeitete sie zunächst auf der Frauenstation,

ein Jahr später begann sie den Dienst auf der sogenannten Isolierstation Sankt

Barbara. Am 21.9.1939 bestand Schwester Euthymia die Krankenpflegeprüfung mit

der Note: Sehr gut.

Pflege der Kriegsgefangenen

Im Februar 1943 erhielt die Leitung des Sankt Vinzenz-Krankenhauses den

Befehl, die Bettenzahl der Sankt Barbara-Baracke zu erhöhen und kranke

Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus dem naheliegenden Lager in Walsum

aufzunehmen. Schwester Euthymia pflegte nun Franzosen, Belgier, Holländer,

Italiener, Russen, Ukrainer und Polen mit Infektionskrankheiten wie: Krätze,

Gesichtsrose, Tuberkulose, Typhus und Geschlechtskrankheiten. Ohne Rücksicht

auf die dauernde Überbelegung wurden die Kranken manchmal wie Bauschutt vor die

Baracke gekippt. Die Angst vor den Deutschen in den Augen, unterernährt, die

Kleidung zerlumpt und voller Ungeziefer lagen sie auf der Erde. Schwester

Euthymia wusch Sie, versorgte sie mit sauberen Kleidern, legte frische Verbände

an und fand immer noch einen Schlafplatz.

In der Sankt Barbara-Baracke herrschte ein anderer Ton als im Lager. Ein

französischer Kriegsgefangener schrieb: „Dort im Vinzenz-Hospital gab es

keine SS noch SA mehr, sondern wahre christliche Nächstenliebe. Dort wurde ich

wieder als menschliches Wesen behandelt und mit Güte. Ich danke der Schwester

Euthymia, die sehr gut war." (Mussinghoff 2000)

Stiller Widerstand

Schwester Euthymia entsprach nicht dem Typus der Braunen Schwestern und

pflegte, ohne die nationalsozialistischen Vorschriften zu beachten. Sie

unterschied nicht nach Rasse, Nationalität und Religion, alle Kranken sollten

angemessene Hilfe erhalten. Als ihr eigener Bruder von Russen getötet wurde,

ließ sie ihren russischen Patienten keine schlechtere Pflege zukommen.

Mehrmals mußte sie sich vor den nationalsozialistischen Inspekteuren

verantworten. Eine Rüge erhielt sie, weil sie trotz des Verbotes Kranke mit dem

Lift transportiert hatte. Seit diesem Vorfall trug sie die Patienten die Treppen

hinauf.

Für die allgemeine Bevölkerung waren die Nahrungsmittel sehr rar und für

die ausländischen Kranken gab es noch weniger Lebensmittel. Die Rationen

durften nicht verbessert werden. Schwester Euthymia schaffte es dennoch,

Nahrungsmittel zu erbetteln und sie vor den Spionen in sauberen Abfallbehältern

verschwinden lassen. Aus diesem Versteck konnten die Fremdarbeiter unbemerkt die

Brote entnehmen.

Verbandstoffe, Salben, Jodtinkturen, Sulfonamide und Betäubungsmittel

fehlten ebenfalls. Ein Hilfspfleger, der französische Pfarrer Emile Eche

(1903-1965), „hamsterte und organisierte", was die Ordensschwester

stillschweigend duldete.

Die humane Behandlung des „Feindes" wurde bekannt und viele

Fremdarbeiter kamen ins Krankenhaus, um Hilfe zu erhalten. Der Lagerführer des

Ausländerlagers in Dinslaken zweifelte an der Pflegebedürftigkeit der

Gefangenen. In einem Brief an seine Vorgesetzten machte er eine Meldung über

die auffallend hohe Zahl von Fremdarbeitern. Schwester Euthymia mußte sich

langen Verhören unterziehen und Spitzel sollten sie beobachten. Angst vor den

Nazis hatte sie jedoch nicht.

Für die Vermittlung und Einschleusung des Geistlichen Heinrich Theisselmann

(1882-1969) hätte sie bei Entdeckung die Todesstrafe erhalten. Sie schaffte es

immer wieder mittels eines geheimen Codewortes, diese Besuche zu arrangieren, um

den Gefangenen auch geistlichen Beistand zu ermöglichen.

Ihr Leben riskierte sie auch während der Bombardierungen. Nach dem Transport

der Kranken in den Luftschutzkeller lief sie immer wieder zurück, um bei den

nichttransportfähigen Kranken und Sterbenden in den Zimmern zu bleiben;

"keiner der vielen Kranken der Baracke starb, dem die Ordensschwester nicht

beigestanden hätte" (Meyer, 1988).

Kurz vor dem Ende des Krieges wurde das Sankt Vinzenz-Krankenhaus von einem

Bombenhagel zerstört. Schwester Euthymia half bei der Verlegung der Kranken.

Während der Kriegswirren wurde sie mehrmals verschüttet, sie gab niemals auf.

Die Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter nannten sie: Engel von Sankt Barbara.

Neue Aufgaben und Faszination bis Heute

Nach der Errichtung des Hilfskrankenhauses versetzte die Generaloberin

Schwester Euthymia, die ihren Beruf sehr liebte, in die Waschküche des Sankt

Vinzenz-Krankenhauses, und ab Januar 1948 übertrug sie ihr die Leitung der

Wäscherei des Mutterhauses und der Sankt Raphaels Klinik in Münster.

Am 9. September 1955 erlag Schwester Euthymia einem Krebsleiden. Seit diesem

Tage erfolgte eine große Verehrung dieser zu Lebzeiten eher unscheinbaren

Schwester. Viele Menschen waren und sind fasziniert von dieser vorbildlichen

Krankenschwester und tief religiösen Frau. Im Mutterhaus der Clemensschwestern

gingen bisher über 150.000 Briefe ein, die von der Verehrung Schwester

Euthymias zeugen. Am 29. Oktober 1959 wurde der Seligsprechungsprozess

eröffnet, er konnte am 1. Juli 2000 erfolgreich abgeschlossen werden. Die

feierliche Seligsprechung wird am 7. Oktober 2001 in Rom stattfinden.

Literaturhinweise

Eche, Emile: Ich diente und mein Lohn ist Frieden. Die Clemensschwester Maria

Euthymia in den Erinnerungen des Kriegsgefangenen Soldatenpriesters Emile Eche,

Münster, 1994

Füsser, Ulrich: Engel der Zwangsarbeiter. Schwester Maria Euthymia pflegte

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, in Krankendienst 74 (2001) 1, Seite 13

Loy, Johannes u.a.: Schwester Euthymia „Alles für den großen Gott",

Münster, 2000

Meyer, Wendelin: Schwester Maria Euthymia, Münster, 1988

Mussinghoff, Heinrich: Schwester M. Euthymia (1914 - 1955), Ein verborgenes

Leben für Gott und die Menschen, Kevelaer, 2000

Padberg, Magdalena: M. Euthymia, Clemensschwester, Recklinghausen, 1977

Artikel Ungerechte Kränkung, Münsterisches Bistumsblatt, Februar, 1935

Quellen aus dem Archiv des Mutterhauses der Clemensschwestern, Münster

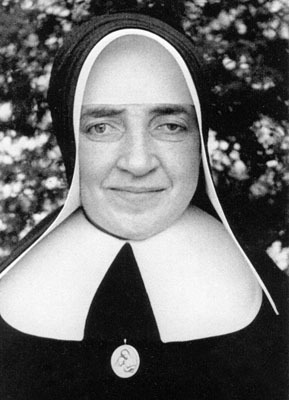

Bildquelle

Mutterhaus der Clemensschwestern Münster

Autor:

Ulrich Füsser

Regina-Protmann-Schule

am Sankt Katharinen-Krankenhaus

Seckbacher Landstr. 65

60389 Frankfurt